Суть происшедшего в том, что мнимая "резня на площади Тяньаньмэнь" была задумана фашистами-ЦРУшниками как террористическая операция наподобие "Чечни", "Ливии" или "Сирии", но китайцам удалось с ней справиться за один день. Я прошу всех читателей по мере своих сил и возможностей распространять в Интернете этот текст, потому что например, статья русскоязычной "Википедии" "События на площади Тяньаньмэнь 1989 года" является от начала до конца не более чем лживой западной клеветой на Китай.) МОИ ИСТОЧНИКИ СЛУХОВ ПРАВДИВЕЕ, ЧЕМ ВАШИ Пролог Вряд ли есть в Китае места, которые крепче запечатлены, воистину как каленым железом, в сознании типичных жителей Запада, чем площадь Тяньаньмэнь, и события, которые бы упоминались чаще, чем проходившие там в 1989 году студенческие протесты.

Один из блоггеров недавно заметил: "Сразу видно, что теперь июнь. Опять начинают рассусоливать про площадь Тяньаньмэнь." И это, видать, правда. Большинство западных медий решило проталкивать своего рода "юбилейную историю" этого события, отчасти "сотворяя" новости, вытаскивая из прошлого это очевидно драматическое событие, и отчасти по-видимому из не особо благородных мотивов.

В любом случае, эта история бесконечно муссируется, возможно потому, что она даёт западной публике своего рода провокационное утешение, понуждающее её к чувству благодарности за превосходство своего якобы прогрессивного общества.Возможно, это укрепляет её в осознании того (или по меньшей мере вере в то), что "этих вещей у нас не бывает".

Для многих читателей будет сюрпризом узнать, что "этих вещей" в Китае тоже не было.Правда состоит в том, что в 1989 году Китай пережил протесты студентов, пиком которых была сидячая забастовка (на самом деле более похожая на захват) площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Но благодаря Викиликс и другим (очевидно, проявившим мужество) западным журналистам, теперь мы знаем то, что действительно произошло на площади в тот день.

Площадь Тяньаньмэнь в Пекине, как она выглядит сегодня.

Площадь Тяньаньмэнь в Пекине, как она выглядит сегодня. Теперь у нас есть убедительная и исчерпывающая документация того, что события в Пекине в 1989 году были совсем иными, что то, что сообщает о них западная пресса. Кроме того, у нас есть весомые доказательства, что изложение этих событий китайским правительством было правдивым с самого начала.

Эта история является темой нашего разговора. В определенном смысле, эту историю не так-то просто рассказать из-за того проклятого эмоционального бремени, под которым площадь Тяньаньмэнь провела более двух десятилетий, и потому, что как Китай, так и эти события имеют тенденцию быть жертвами (западной - behaviorist-socialist) идеологии.

Что же мы знаем достоверно? Единственное, что мы знаем, хотя об этом тогда многочисленные сообщения медий не сообщали, это то, что в Пекине 4 июня 1989 года произошли два события. Они не были связаны между собой.

Одно из них было протестом, который устроили на площади Тяньаньмэнь как сидячую забастовку несколько тысяч студентов, которая длилась в течение нескольких недель и, наконец, закончилась 4 июня.

Второе было протестом рабочих, происхождение и детали которого не имеют отношения к нашей теме. Суть его в том, что некоторое число рабочих было недовольно условиями своей жизни и количеством уделяемых им со стороны правительства внимания и поддержки, или отсутствием таковых. И вот они устроили свой протест, независимо от чего-либо, связанного со студентами.

Поскольку эти два события произошли одновременно и были смешаны в одно целое тогдашними сообщениями западных медий, то нам придётся одновременно разбираться и с этим вопросом.

Студенческий протест Говоря кратко, студенты собрались на площади и ждали возможности представить различные петиции правительству, темами которых были правительство, социальная политика и идеализм.

Там, действительно, было всё то, что мы сами, будучи студентами, имели в нашем списке желаемых изменений, которые мы хотели произвести в мире.

Поскольку правительство не ответило сразу, студенты устроились лагерем на площади и ждали.

Они принесли с собой еду, воду, палатки, одеяла, туристские печки - всё, кроме туалетов. Площадь Тяньаньмэнь после этих трех недель перестала быть местом для людей с чувствительным носом.

Правительство терпеливо ждало всё это время, но в конце концов назначило студентам срок, когда им надо будет покинуть площадь - 4 июня.

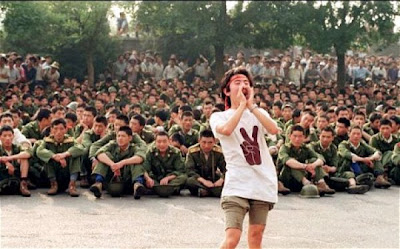

В тот день студенты и солдаты на площади Тяньаньмэнь не ссорились друг с другом.

В тот день студенты и солдаты на площади Тяньаньмэнь не ссорились друг с другом.

За день до этого срока на площадь были посланы солдаты, но у них не было никакого оружия, и согласно всем документально подтвержденным сообщениям (в том числе посольства США в Пекине, благодаря Викиликс) у них были только полицейские дубинки.

Согласно всем сообщениям, между студентами и солдатами не было никакой вражды. Между ними не было философских споров, и они не рассматривали друг друга как врагов. В самом деле, и фотографии и сообщения свидетельствуют, что студенты даже защищали солдат, на которых охотились разъяренные толпы совершенно посторонних лиц. Вы увидите позже несколько фотографий.

Бунт рабочих Ещё один бесспорный факт - это то, что группа рабочих соорудила уличные баррикады в нескольких местах, ведущих к центру Пекина, в нескольких километрах от центра города и самой площади.

Еще не оспаривается то, что несколько сотен человек - большинство из которых были рабочими, но среди которых было несколько студентов - заняли эти баррикады.

И в добавок к этому - тот факт, что была ещё третья группа участников, которую, насколько мне известно, так и не удалось четко идентифицировать, но которая не состояла ни из студентов, ни из рабочих.

Для них бесспорно применимо обозначение "бандиты" или "анархисты", но эти эпитеты не помогут их идентифицировать.

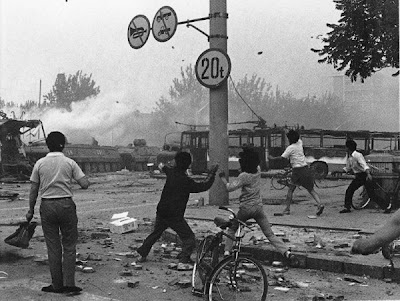

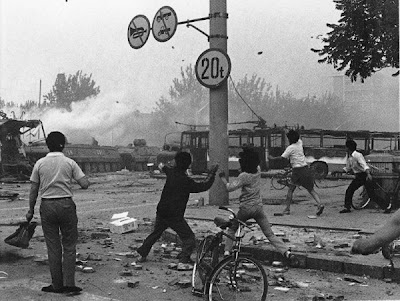

Эти типы - вовсе не студенты. На заднем плане вы можете видеть сожженные автобусы. Теперь этих бунтовщиков охарактеризовали бы как «террористов».

Эти типы - вовсе не студенты. На заднем плане вы можете видеть сожженные автобусы. Теперь этих бунтовщиков охарактеризовали бы как «террористов». Для того, чтобы устранить эту проблему, правительство направило автобусы с солдатами в сопровождении нескольких БТР (бронетранспортеров), чтобы убрать баррикады и вновь открыть улицы для движения транспорта.

Насилие началось, когда эта третья группа решила напасть на солдат. Они, очевидно, были хорошо подготовлены и вооружены бутылками с зажигательной смесью. Они подожгли несколько десятков автобусов, в которых сидели солдаты.

Они также подожгли несколько БТР. Это видно на фотографии. Таких случаев было много.

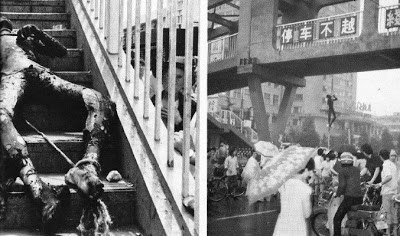

Многие солдаты выбрались из обоих типов транспортных средств, но другим это не удалось, и много солдат сгорело заживо. Я лично помню теленовости, и видел видео мертвых солдат, сожженых дотла, один из них был повешен головорезами на фонарном столбе, а другие лежали на улице, на лестницах и тротуарах, где их застигли убийцы.

Другие висели из окон автобусов и БТР, им почти удалось вылезти, но всё равно они погибли в огне.

Имеется документальное свидетельство о том, что группе бандитов удалось захватить один БТР, и они поехали на нем по улицам, ведя стрельбу из башенного пулемета.

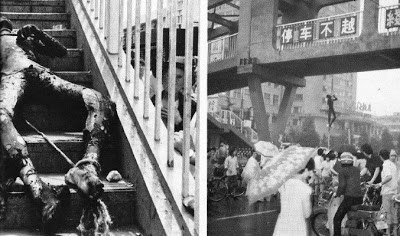

Тело солдата, выбравшегося из автобуса, но сожженного насмерть бунтовщиками.

Тело солдата, выбравшегося из автобуса, но сожженного насмерть бунтовщиками. Только после этого правительство направило танки, которые открыли огонь по этим "протестующим".

Отчеты правительства и независимых работников средств массовой информации утверждают, что до того, как насилие затихло, в общей сложности погибло от 250 до 300 человек.

Многие из этих погибших были солдатами. Не было никакой "резни" ни в коем смысле этого слова, если им пользоваться адекватно.

Когда на полицейских или военных нападают подобным образом, то они, несомненно, должны применить насилие, чтобы защититься, и никто не может обвинять их за это.

Если бы вы или я был военным начальником на сцене этих событий и видели, как на наших солдат нападают и жгут их насмерть, то мы сделали бы то же самое.

Ещё одно обугленное тело солдата. Обратите внимание на другого мертвого солдата, повешенного с эстакады.

Ещё одно обугленное тело солдата. Обратите внимание на другого мертвого солдата, повешенного с эстакады.

На основании всего, что мне известно, я не могу найти здесь никакого "произвола".

Вы можете затеять идеологическую дискуссию в попытке иной интерпретации, и утверждать, что якобы китайские военные использовали "чрезмерную силу", даже в целях самообороны, но это явно беспочвенный аргумент. В ряде недавних случаев в США, дюжина или более полицейских всадила 50, а в одном случае в Майами даже более 100 пуль в безоружных людей, и суды потом утверждали, что это "не было чрезмерным применением силы". Так что надо быть честными и мерить всех одной меркой.

Как бы то ни было, но на солдат напала толпа бандитов (сегодня мы их называем «террористами»), и они гибли ужасной смертью. Мы не можем винить остальных солдат в том, что они открыли огонь и убивали тех, кто убивал их самих. Даже если при этом погибло несколько сот человек.

Свидетельство непосредственного очевидца Вот свидетельство того, кто оказался очевидцем происходившего - отрывок из "Луна Тяньаньмэнь":

"Там появился некий новый элемент, который я раньше редко видел - молодые панки, явно отличавшиеся от студентов по внешнему виду. Вместо испещренных надписями наголовных повязок и футболок с университетскими значками они носили дешевые, бесформенные одеяния из вискозы и просторные штормовки. Когда мы их осветили, их глаза горели ненавистью и они нагло показывали спрятанные "коктейли Молотова".

Кто же были эти панки в шортах и сандалиях, вооруженные бутылками с зажигательной смесью? Бензин жёстко нормировался, так что они не могли спонтанно симпровизировать это оружие. Кто научил их делать зажигательные бомбы и против кого предназначались эти зажигательные устройства?

(Примечание редактора: То же самое относится и к снаряжению протестовавших студентов - газовые печки фирмы "Coleman", руководства, инструкции по тренировке, стратегии и тактике, логистика и много других вещей - вряд ли кто может сомневаться в том, что поставщики всего этого были зарубежные.)

Кто-то крикнул, что еще один БТР движется в нашу сторону.Я ускорил бег, приближаясь к остановившемуся бронетранспортеру, зараженный ядовитым ликованием толпы, но потом всё же овладел собой.

Почему я стремлюсь к опасности? Неужели по примеру всех остальных? Я замедлил шаги, ощутив влияние погромного стада, обуянного массовой истерией. Оторвавшись от толпы, я прекратил бежать.

Кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью и поджег БТР. Пламя быстро распространилось по крыше бронетранспортера и пролилось на тротуар. Я подумал, ведь там есть кто-то еще внутри, что это не просто машина! Там внутри должны быть люди.

Толпа победно ревела и приближалась, яростные лица были освещены оранжевым пламенем. Но постойте! Я думал, что там кто-то еще внутри, что это не просто машина!

Там внутри должны быть люди. Это же не человек против динозавра, а человек против человека!

Кто-то, чтобы защитить меня, оттащил меня к горстке студентов с головными повязками, которые пытались хоть как-то контролировать ситуацию. Тратя свой небольшой моральный капитал, заработанный голодовкой, о чем свидетельствовали надписи, испещрявшие его футболку, он выступил в защиту солдатов.

"Выпустите этого человека", кричал он. «Помогите солдату, помогите ему выбраться!" Но разъяренная масса была настроена отнюдь не милосердно. Злые, леденящие кровь голоса раздались вокруг нас: "Прикончить этого ублюдка!"

Затем другой голос, еще более ужасный, чем первый, завопил: "Это не человек, это нечисть." "Убейте её, убейте её!" - орали прохожие, кровожадное возбуждение которых было уже взвинчено до предела.

«Стоп! Не бейте его!" - взывал Мэнг, оставив меня за собой, пытаясь урезонить линчевателей. "Стоп, он же просто солдат!"

Еще один сожженный насмерть солдат, повешенный на проволоке у сожженного автобуса.

Еще один сожженный насмерть солдат, повешенный на проволоке у сожженного автобуса. "Это не человек, убейте его, убейте его!", - орал кто-то. "Пошел вон, пошел вон!" - кричал кто-то другой изо всех сил. "Оставь его в покое, солдаты - не враги!"

После того, как обессилевшие тела солдат были погружены в "скорую помощь", погромщики напали на "скорую помощь", почти оторвав задние двери в попытке вытащить обгоревших солдат и прикончить их. После этого, обугленные тела солдат были подвешены к фонарному столбу, и из БТР было взято большое количество боеприпасов."

Из доклада Правительства Китая о бунте рабочих Погромщики блокировали армейские и другие транспортные средства, перед тем как разбивать и поджигать их. Они также захватили автоматы, боеприпасы и армейские средства связи. Несколько громил захватили бронетранспортёр и ездили в нем по улицам, стреляя из пулемета. Погромщики также нападали на гражданские объекты и общественные здания. Несколько бунтовщиков даже захватили общественный автобус, загрузили его бочками с бензином и поехали к воротам площади Тяньаньмэнь с намерением поджечь их.

Когда армейский автобус внезапно сломался на проспекте Чанг-Ань, мятежники окружили его и убили водителя кирпичами. Погромщики жестоко побили и убили много солдат и офицеров. В Чонгвэньмынь одного солдата сбросили вниз с эстакады и сожгли заживо. В Фученгмынь, тело солдата подвесили вниз головой с колоннады пешеходного мостика, после того как они его убили. Рядом с кинотеатром одного офицера избили до смерти, а его тело повесили на горящем автобусе.

В ходе мятежа было сожжено или повреждено более 1280 транспортных средств, том числе более 1000 армейских грузовиков, более 60 БТР, более 30 полицейских машин, более 120 общественных автобусов и троллейбусов и более 70 автомобилей других видов.Вызванные по закону о чрезвычайном положении войска понесли тяжелые потери, прежде чем были вынуждены стрелять в воздух, чтобы расчистить себе путь вперед. Во время контратаки несколько мятежников было убито и несколько прохожих были поражены шальными пулями, а все другие были ранены или убиты вооруженными мятежниками.

По надежным статистическим данным было ранено более 3000 гражданских лиц, а более 200, в том числе 36 студентов колледжей, были убиты. Кроме того, было ранено более чем 6.000 милиционеров и солдат, а несколько десятков их было убито."Вернемся к студентам На площади Тяньаньмэнь были слышны доносящиеся издалека звуки выстрелов, но не было ни одного заслуживающего доверия сообщения о стрельбе на самой площади.

И в любом случае, как уже упоминалось выше, солдаты на площади не были вооружены. Они были направлены для поддержания порядка, а не для убийства молодёжи, которая и сама вела себя совершенно ненасильственным образом.

В сообщениях говорится, что между студентами и солдатами состоялись дискуссии, которые повторялись несколько раз в течение вечера и всю ночь.

Почти всех студентов удалось убедить покинуть площадь в течение вечера, а оставшаяся кучка ушла на следующее утро.

Существуют неоспоримые документальные доказательства, что на площади не было никакого насилия, что там не было убито ни одного студента, и что вообще не было никакой "резни на площади Тяньаньмэнь".

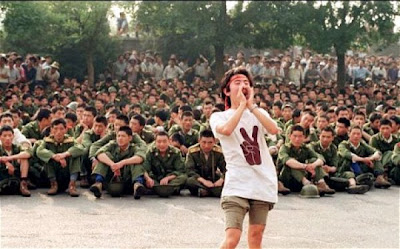

Студенты сцепились руками, пытаясь сдержать разъяренную толпу, преследующую группу отступающих солдат. Фото: AP Photo / Mark Avery

Студенты сцепились руками, пытаясь сдержать разъяренную толпу, преследующую группу отступающих солдат. Фото: AP Photo / Mark Avery Были сообщения о спорадической стрельбе позднее, на следующее утро, на границах площади, но это было после того, как все студенты уже ушли, и причина этой стрельбы не была выяснена.

Танки и бульдозеры были введены на площадь на следующее утро. Они сминали всё - палатки и кучи мусора, которые накопились в течение предыдущих трех недель, сгребали мусор в огромные кучи и сжигали их. Это, вероятно, породило слухи, что "тысячи студентов" были раздавлены танками, проехавшими по площади, но это была лишь очистка от мусора, ведь все студенты уже давно ушли, когда прибыли танки и другая тяжелая техника.

Из доклада Правительства Китая о сидячей забастовке студентов В 1:30 утра 4 июня муниципалитет Пекина и штаб органов чрезвычайного положения издали экстренное уведомление с требованием ко всем студентам и другим гражданам - покинуть площадь Тяньаньмэнь. Это уведомление зачитывалось неоднократно в течение более трех часов через громкоговорители. Студенты на площади, обсудив это между собой, направили своих представителей к войскам, чтобы выразить свою готовность уйти с площади, и это было одобрено войсками.

Около 5 часов утра несколько тысяч студентов покинули площадь в организованном порядке через широкий коридор, освобожденный войсками в юго-восточной части площади, неся свои знамена и лозунги. Те, кто отказался покинуть, были принуждены к этому солдатами. К 5:30 утра операция по очистке площади была завершена. Во время всей операции ни один человек не был убит.

Но откуда же все ужасные слухи и сообщения новостей? На самом деле тогда были сообщения новостей, подтверждающие, что не было вообще ни мнимой "резни на площади Тяньаньмэнь", ни "закручивания гаек", и что ни один студент не погиб. Одно из них написал репортер Николас Кристофф в "Нью-Йорк Таймс", но газета запрятала его сообщение на внутренней странице, и вместо этого опубликовала на первой странице куда более захватывающую историю о танках, которые раздавили тысячи студентов и вдобавок убили стрельбой тысячи других.

Многие иностранные журналисты послали репортажи прямо с площади, четко указав, что хотя вдали слышна стрельба, но на самой площади не было никакого насилия ни по отношению к студентам, ни с их стороны. Все сообщения с площади утверждали, что это событие закончилось мирно.

Однако была большая группа иностранных (в основном из США) журналистов, которые "вели репортаж прямо из гостиницы "Пекин" и расписывали, что якобы видят из её окон всю пальбу, все убийства, все кучи мертвых тел студентов. К несчастью для них, как это отметили позже другие иностранные журналисты, площадь Тяньаньмэнь невозможно видеть из гостиницы "Пекин".

Эти "репортажи с места событий" были сфабрикованы журналистами, которые, видимо, знали, что что-то происходит, но у которых не было мужества пойти туда и посмотреть собственными глазами, и которые сообщили редакторам наиболее впечатляющую версию в соответствии со своими убеждениями и воображением.

Репортер CNN Майк Чиной в то время проигрывал "звукозапись" одиночных выстрелов, которая была отредактирована и сконденсирована в несколько секунд, чтобы создать впечатление, что стрельба была частой и непрерывной.

Многие репортеры и журналисты, в том числе телевидения Испании, которое имело съемочную группу на площади в течение всех событий - все они отвергали правдоподобность сообщений о стрельбе, насилии и убийствах студентов на площади Тяньаньмэнь.

В опирающейся на солидные исследования статье 1998 года в журнале Columbia Journalism Review под названием "Reporting the Myth of Tiananmen and the Price of a Passive Press" - "Репортажи о мифе Тяньаньмэнь и цена пассивных медий", бывший глава бюро "Вашингтон Пост" в Пекине, Джей Мэтьюз (Jay Mathews) прослеживает источники того, что он называет драматическими сообщениями, на которые опирается миф о резне студентов. По его словам:

Фабрикация фактов и превращение событий в сенсации. Это привлекает зрителей, продает рекламу, и хорошо подходит по тенденциозности. Истиной по-видимому можно пренебрегать. Статья в "USA Today" (26 июня, стр. 7А) называет Тяньаньмэнь местом, "где стрельбой были скошены демонстранты за демократию. Статья в "The Wall Street Journal" (26 июня, стр. A10) описывает «бойню на площади Тяньаньмэнь», где якобы вооруженные войска, которым было приказано очистить площадь от демонстрантов убили их "сотнями или даже больше. Статья в "The New York Post" (25 июня, стр. 22) говорит, что площадь была "местом убийства студентов".

"Проблема заключается в следующем: Насколько можно судить по имеющимся доказательствам, никто не погиб в ту ночь на площади Тяньаньмэнь. Возможно, несколько человек были убиты эпизодической стрельбой на улицах рядом с площадью, но все проверенные свидетельства очевидцев говорят о том, что студентам, которые оставались на площади, когда туда прибыли войска, было разрешено мирно покинуть её. Несколько человек, большей частью рабочие и прохожие, действительно погибли той ночью, но в другом месте и при других обстоятельствах".

Вы можете прочесть (на английском) эту отличную статью под названием "The Myth of Tiananmen: And the Price of a Passive Press" - ссылка здесь:

http://www.bearcanada.com/china/tiananmenmyth.htmlОна указывает на широко растиражированное в медиях Гонконга сразу после инцидента творение якобы студента китайского университета, расписывающее, как студентов скосили из пулеметов прямо перед памятником на площади. (А репортер агентства Рейтерс Эрншоу (Earnshaw), спокойно болтавший со студентами перед этим самым памятником, каким-то образом не заметил этого.)

Мэтьюз добавляет: "Газета "The New York Times" предоставила этой версии самое видное место 12 июня, всего через неделю после этого события, хотя не было найдено никаких доказательств, подтверждающих это сообщение или удостоверяющих само существование этого якобы свидетеля. Я подозреваю, что это было сделано по уважительной причине. Это загадочное сообщение скорее всего было делом рук американских и британских органов черной пропаганды, которые постоянно стремятся запустить анти-пекинскую "утку" в легковерные медии".

Эрншоу отмечает, как фотография китайского солдата, которого повесили и сожгли дотла, была не выпущена на публику агентством Reuters. Западные медии до сих пор не показали ужасающие китайские фотографии солдат, сожженных или повешенных с пешеходных мостиков. Фото нескольких мертвых студентов на велосипедной стойке у баррикады для них куда более убедительны.

Вот ссылка на статью (на английском) того же сайта, под названием «Рождение мифа о резне: Как Запад сфабриковал событие, которое никогда не было" - "Birth of a Massacre Myth: How the West Manufactured an Event that Never Occurred". Она содержит более подробную информацию об источниках слухов и лживых сообщений. Ссылка здесь:

http://www.bearcanada.com/china/tiananmensquare02.html Они все знали уже тогда, что сообщения были ложью Кроме того, и должен сказать, что к великому удивлению многих из нас правительство США, "Нью-Йорк Таймс" и все американские и иностранные медии знали уже тогда, что не было никакой резни студентов на площади Тяньаньмэнь. Мы теперь знаем, что это правда потому, что сайт Викиликс опубликовал все телеграммы, отправленные в ту ночь из посольства США в Пекине в Вашингтон, подтверждающие, что на площади не было ни насилия, ни вообще никакой резни.

Но знание этого факта не помешало правительству США и другим правым правительствам, десяткам политиков США, Великобритании, Германии, Канады, Австралии, и всем правым медиям бесконечно повторять эту выдумку в течение более 20 лет. Воистину, "Нью-Йорк Таймс" ежегодно "празднует", озвучивая своею версию "резни на площади Тяньаньмэнь", что очевидно является преднамеренным и настойчивым стремлением увековечить мошенническую ложь.

Все эти годы "Нью-Йорк Таймс" и все прочие знали, что эта история - ложь, но тем не менее они повторяли её. И это знали не просто "газеты" или телевизионные станции, а те самые лица, которые делают сообщения и репортажи - все они знали или должны были знать, что их истории были ложью.

А вот другая статья (на английском) под названием "Посольство США подтверждает версию Китая о событиях на площади Тяньаньмэнь: Телеграммы, полученные Викиликс, подтверждают позицию Китая". Ссылка здесь:

http://www.bearcanada.com/china/tiananmensquare.htmlНа короткий период времени западные медии сменили тон о студенческих протестах 1989 года в Пекине с "бойни на площади Тяньаньмэнь" на "инцидент в Пекине". Но потом, несмотря на знание истины, медии вновь начали нагнетать заговор и ужасы вокруг площади Тяньаньмэнь и писать о ней как месте убийств студентов.

Эта фальсификация истории, которая представляется преднамеренной, так как факты стали хорошо известны, вводит в заблуждение новое поколения и настраивает его против Китая. Искажение событий на площади Тяньаньмэнь снижает доверие к медиям и делает их уязвимыми к обвинениям в грубом искажении важных событий современности для своих мелких политических целей.

И, как всегда, спасибо тебе, Америка! Студенческие протесты в Китае в конце 1980х годов могли бы в своём начале считаться спонтанными, но нет недостатка в доказательствах - неоспоримых фактах - что всё студенческое движении было быстро оседлано агентами США.

Вряд ли есть основания сомневаться в утверждении, что главное направление внешней политики США тогда, как и сегодня, заключается в попытках дестабилизировать Китай и по возможности спровоцировать массовые беспорядки, которые открыли бы дверь для американского влияния и господства.

Студенческое движение за демократию было важным компонентом этой стратегии. И хотя доказательств мало, начинает выясняться, что мятеж рабочих, возможно, также был сделан с "посторонней помощью".

С одной стороны, бензин рационировался и достать его было отнюдь не легко. Да и кто создал их боевую подготовку и организацию, проинструктировал о бутылках с зажигательной смесью - которые были неслыханным делом в Китае до этого времени.

Многие из студентов, с которыми я говорил, и которые действительно были тогда на площади, рассказали мне, что поставки всего необходимого для них шли через некое агентство правительства США.

Они особо отметили многие сотни туристских печек фирмы Coleman, которые тогда были слишком дорогими, чтобы студенты в Китае могли их приобрести - и надёжные линии снабжения ими и другими товарами.

И все тогдашние студенты расскажут вам о влиянии на них VOA - "Голоса Америки" - и о райской картине «свободы и демократии», которую он расписывал.

Они расскажут, как слушали в своих общежитиях поздно ночью "Голос Америки", который рисовал в их воображении счастливый мир свободы и света.

Это всегда одно и то же. Всякий раз, когда мы видим дестабилизацию, мятежи, недовольство, возникновение хаоса, мы всегда обнаруживаем работу ЦРУ. Спасибо тебе, Америка!

Это всегда одно и то же. Всякий раз, когда мы видим дестабилизацию, мятежи, недовольство, возникновение хаоса, мы всегда обнаруживаем работу ЦРУ. Спасибо тебе, Америка! Они также расскажут вам, что "Голос Америки" вещал для студентов 24 часа в сутки с их станции в Гонконге в течение всех недель сидячей забастовки на площади Тяньаньмэнь, обещая утешение и поддержку, провоцируя и давая "полезные советы" по стратегии и тактике.

И еще "Голос Америки" гораздо более преступным и подлым способом задавал риторические вопросы, которые почти наверняка приводили молодых студентов к неверным выводам и подстрекали их к недостойным (а, возможно, даже смертельно опасным) действиям.

Один из тогдашних участников студенческой сидячей забастовки недавно сделал такую запись в Интернете:

"Мы успокоились и продолжили нашу учёбу. Мы встречались с девушками, нашли себе любимых, и многие хотели поехать за границу. Когда мы заканчивали ВУЗ, уже почти не было дискуссий о студенческом движении, и мы уже не слушали "Голос Америки".

Голос Америки". Якобы "самый надежный в мире источник новостей и информации из Соединенных Штатов и обо всем мире".

Голос Америки". Якобы "самый надежный в мире источник новостей и информации из Соединенных Штатов и обо всем мире". "Я долго думал об одном - о роли "Голоса Америки". Многие студенты были поклонниками этой радиостанции до, во время и сразу после студенческих протестов. Даже когда мы были на площади, многие студенты слушали их программы, как будто бы только они могли рассказать нам, что происходит.

Я помню, что в определенный момент "Голос Америки" сказал, что солдаты НОАК, дислоцированные в Пекине, перешли в оборону, а затем он задал несколько вопросов вроде: "Чего же они ждут и почему они в оборонительной позиции?" Я сразу же сделал вывод, что якобы часть НОАК восстала и идет к нам на помощь! И только после того, как я обсудил это с моим двоюродным братом, я понял, как глупо было делать такой вывод".

Для тех, кто этого не знает: "Голос Америки" финансируется и управляется NED – "Национальным фондом за демократию", который является подставной компанией, финансируемой ЦРУ и делающей большую часть грязной работы этого учреждения, за исключением убийств - хотя иногда она делает и это тоже. NED был основан как инструмент политики, чтобы избежать всё более портящуюся репутацию ЦРУ.

Аллен Вайнштейн, один из основателей NED ,объяснял в газете Washington Post в 1991 году: "Многое из того, что мы делаем сейчас, делалось 25 лет назад как секретные операции ЦРУ." И, как ЦРУ и USAID, NED и ряд подобных организаций - в том числе "Голос Америки" – финансируются Конгрессом США.

В конце концов, студенты покинули не только площадь, но и свои революционные фантазии и "Голос Америки".

Ирония заключается в неминуемом конце "Голоса Америки", по меньшей мере в направлении Китая. США, наконец, поняли тщетность радиовещания пропаганды на Китай и в этом году (2011) администрация Обамы планирует прекратить передачи "Голоса Америки" из Гонконга. Но не раньше.

Революции нужны лидеры. Кто они и где они? Было пять или шесть основных руководителей сидячей забастовки на площади Тяньаньмэнь - тех, кто руководил мобилизацией студентов в университетах по всей стране, кто планировал демонстрацию на площади и кто настойчиво требовал от студентов мученичества под лозунгом "умрем, но не отступим!"

Тем не менее сами эти лидеры лично для себя благоразумно выбрали политику "отступать, а не умирать."

Их тайно вывезли из Китая, сначала в Гонконг, а затем на Тайвань. И вскоре после этого они попали в США.

Некоторые из них предпочли остаться в этих промежуточных странах, но остальные - нет. В те времена пробраться в Гонконг не было быстрым и легким делом, как сегодня, так что их кукловодами была задействована хитроумная конспиративная логистика.

Некоторые из этих "студенческих лидеров" были, очевидно, по-царски вознаграждены за их усилия по дестабилизации страны - престижным высшим образованием, синекурами, а иногда и зарплатой от ЦРУ (NED) за простое продолжение акций протеста.

"Главнокомандующая" студенческих протестов Чай Лин бежала из Китая после провала ее махинаций на площади Тяньаньмэнь. В награду за ее подрывную деятельность в Китае она получила от США почетную степень по политологии в Принстонском университете и синекуру в консалтинговой фирме Bain & Co.

С тех пор она перешла в христианство и проводит свое время в так называемой «благотворительности», финансируемой ЦРУ и управляемой NED, под названием "Все девочки не в счёт!" - "All Girls Allowed" - пропагандистского форума, протестующего против политики одного ребенка на семью в Китае.

Китай заявил, что отказ от политики одного ребенка приведет к рождению дополнительно 300 миллионов детей в течение десятилетия. Г-жа Чай Лин обещает нам, что если Китай откажется от этой политики, то она полностью обеспечит за счет ЦРУ и NED не только все расходы на питание и одежду для этих 300 миллионов дополнительных детей, но и на их образование и здравоохранение.

Нет большей любви к ближнему, чем. . .

После конца протестов Ву Эр Кайши бежал сначала во Францию, а затем в США, где правительство наградило его бесплатной учебой в Гарвардском университете.

Этот человек был одним из сочинителей рассказов об убийстве студентов на площади Тяньаньмэнь, утверждавшим, что видел, как сотни (или тысячи) студентов скосили огнем из пулеметов.

Он был быстро разоблачен иностранными журналистами, которые подтвердили, что его видели на дальней окраине Пекина в то время, когда по его словам он был свидетелем событий на площади.

Хоу Деджян был певцом с Тайваня, который присоединился к протестам на площади Тяньаньмэнь, а затем участвовал в переговорах, в результате которых студенты смогли безопасно покинуть площадь. Впоследствии он был депортирован обратно на Тайвань и теперь пишет сценарии в Новой Зеландии.

Из доклада Правительства: В нарушение указов о чрезвычайном положении, объявленном в части Пекина, Джон Е. Помфрет (John E. Pomfret), корреспондент AP в Пекине, вступал в частые контакты с главарями, передавая им информацию и предоставляя убежище. На снимке: Джон Е. Помфрет (в центре) и Ван Дань (первый слева) вместе.

Джон Помфрет, в то время корреспондент AP в Пекине со своей особой точкой зрения. Он теперь репортер Washington Post.

Джон Помфрет, в то время корреспондент AP в Пекине со своей особой точкой зрения. Он теперь репортер Washington Post.

Алан Песин, бородатый корреспондент "Голоса Америки" в Пекине. Игнорировал ограничения чрезвычайного положения и продолжал контакты с главарями бунта, передавая им информацию, подстрекая их на преступления и укрывая их, при этом отправив множество искаженных, фальсифицированных репортажей.

Алан Песин, бородатый корреспондент "Голоса Америки" в Пекине. Игнорировал ограничения чрезвычайного положения и продолжал контакты с главарями бунта, передавая им информацию, подстрекая их на преступления и укрывая их, при этом отправив множество искаженных, фальсифицированных репортажей. После того, как правительство объявило чрезвычайное положение, Чай Лин и организаторы протеста по-прежнему распространяли листовки, подстрекающие к вооруженному мятежу против правительства, призывали своих последователей «организовать вооруженные силы и выступить против Коммунистической партии и ее Правительства" и даже составили списки людей, которых они намеревались ликвидировать. Они утверждали, что они никогда не сдадутся и "будут бороться до победного конца» против правительства, интригуя до самого конца в стараниях спровоцировать кровавый инцидент на площади Тяньаньмэнь.

Но вернемся к слухам И вот, чтобы не было недомолвки, я говорю, что уверен в том, что мои слухи куда достовернее ваших. Я живу в Китае и по счастливой случайности судьбы имею доступ и постоянное общение с сотнями людей, которые были студентами университетов в Китае в течение рассматриваемого периода. С многими из них я имел долгие разговоры о событиях на площади Тяньаньмэнь, и они подтверждают мои выводы и содержание статей, на которые выше даны ссылки.

Когда мы начали этот анализ, у нас было два фактора в вашу пользу:

(1) Я читал и слышал о массе очень плохих вещей, которые якобы произошли в тот день.

(2) Я не считаю эти сведения правдой.

Я постарался выяснить первый из них, изложив лишь небольшую часть имеющегося на данный момент огромного объема доказательств, подтверждающих, что на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года не произошло ничего, кроме студенческих протестов. Вы вольны делать что хотите со вторым пунктом - с вашей собственной идеологией. Верьте в то, во что вам хочется..

ЭпилогПрошло 22 года после инцидента на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 г. И хотя западные медии на протяжении этих лет смягчили тон своего мифа о "резне", они все еще используют расплывчатые формулировки, чтобы держать свою стряпню о "резне" в подогретом виде. Например, даже недавний текст по поводу годовщины NPR является эхом статьи Associated Press, описывающей его как "разгром в 1989 году демократического движения на площади Тяньаньмэнь ".

Теперь, когда Викиликс и другие документы подтвердили то, что китайское правительство постоянно говорило - что на площади не произошло никакой резни - New York Times, UK Telegraph и другие западные медии вместо этого стали раскручивать россказни, что "солдаты открыли огонь по протестующим ВНЕ площади".

При помощи рассекреченных документов правительства США и других западных сообщений, Грегори Кларк в своей основанной на блестящем анализе статье "Рождение мифа о резне" - “Birth of a massacre myth”, опубликованной в 2008 г. газетой Japan Times, объяснил, почему "Нью-Йорк Таймс" и другие западные медии по-прежнему муссируют эти россказни, несмотря на все доказательства, противоречащие им.

Недавно опубликованные в "Викиликс" телеграммы посольства США также свидетельствуют, что правительство США знало, что на площади Тяньаньмэнь не было кровопролития. Очевидно, что осуждать Китай правильно, если лгать заодно с медиями.

Население Запада безнадежно попалось в ловушку мировоззрения, которое сфабриковали для него медии. Как сказал Мартин Жак (Martin Jacques), Западу нет нужды понимать развивающиеся стран, потому что у него есть сила, позволяющая ему плевать на них. Жестокий урок для китайцев из этой трагедии состоит в том, что для прогресса необходима стабильность.

Спровоцировав беспорядки в Тунисе, Египте и других арабских государствах, западные медии возжаждали снова прокрутить сценарий желанной "жасминовой революции" и в Китае. И вот я вижу типов вроде Эндрю Джейкобса (Andrew Jacobs) из "Нью-Йорк таймс" и журналиста Би-Би-Си, которых оттащили от Вангфукджинг и которые мечтают, что их карьера ринется в заоблачные выси, если, конечно, в Китае вспыхнут протесты с размахом 1989 года.

Или типов вроде Джона Хантсмена (Jon Huntsman), ищущих возможности для позёрства в их эпицентре, чтобы выжать из них максимум ради своих амбиций по возвращении домой в 2012.

Этот комментарий взят из редакционной статьи сайта Hidden Harmonies.

Я не интеллигент, у меня профессия есть (с) Л. Гумилев